- 에피소드로 읽는 클래식 음악사

얼마 전 국내의 모 저명한 지휘자의 스캔들이 매스컴을 뜨겁게 달구었던 적이 있었다.

그 지휘자가 워낙 국내외로 유명한 인물이었기에 더 큰 이슈가 되었기도 하지만, 클래식에 있어 지휘자라고 하는 위치가 매우 정치적인 입장에 예민한 자리라고 할까? 클래식에 대한 소양이 조금이라도 있는 이들이라면 그러한 내막에 대해 공감을 하고 있던 내용들이 구설수가 되어 수면위에 드러났던 셈이라서 필자는 본 칼럼의 첫 번째 화두를 클래식의 지휘자에 대한 이야기로 시작해 보고자 한다.

일각에서는 좀 심하게 이야기를 하자면, 지휘자란 오케스트라와 관객 사이의 앞에 서서 팔을 휘젓고 있는 꼭두각시 풍선 인형에 비유를 하기도 한다. 아이들이 클래식 오케스트라의 공연을 보고나면 가장 흉내를 많이 내는 모양새가 바로 지휘자의 지휘하는 모습이다. 허공에 휘휘 내어젓는 지휘봉과 손의 제스쳐는 흡사 춤을 추는 모습 같기도 하다. 하지만 지휘를 한다는 것은 결코 바람이 훑고 가는 풍선 인형처럼 우스꽝스러운 오버 액션이 되어서는 아니 되고, 탈춤의 동작처럼 나풀대는 것에도 결코 비할 바가 아니다. 절도 있고 우아한 동작으로 무대 위의 연주자들과 청중까지 압도할 수 있는 힘과 섬세함이 요구되는 사항인 것이다.

지금과 같이 전문 지휘자가 나와서 처음 지휘를 했던 것에 대해서는 의견이 분분하지만, 클래식 음악사에서 지휘자 = 작곡가에서부터 시작된 것은 매우 자연스러운 것이다. 지금처럼 지휘봉을 들고 지휘한 것은 물론 아니었고 처음에는 지팡이로 땅을 두드리며 박자를 맞추거나 종이 두루마리(아마도 악보였을 가능성이 높은)를 들고 지시를 내리는 정도로 시작했다고 한다.

'지팡이로 땅을 두드리며' 박자를 맞춰주는 지휘를 하다가 그 지팡이로 발등을 잘못 찍어서 그만 세상을 하직한 웃지 못할 에피소드가 남아있다. 그렇게 처음 클래식 역사상 지휘자로서도 슬픈 이름을 올린 이는 이탈리아 출신의 프랑스 작곡가 장 밥티스트 륄리(1632~1687). 발등을 얼마나 세게 내리 찍었으면 그 후유증으로 그만 세상을 떴을까 싶을 정도로, 처음의 지휘봉은 매우 무겁고 장중한 지팡이였던 것이다.

그렇다면 지팡이에서 지휘봉으로 바뀌게 된 것은 또 언제였을까?

역시 이탈리아 태생으로 프랑스의 루이 18세의 궁정 작곡가로 활동했던 가스팔로 스폰티니(1744~1851)라는 사람이라는 기록이 있다. (비극의 지휘자 륄리는 태양왕 루이 14세 때의 궁정 작곡가) 그는 1820년 베를린으로 자리를 옮기게 된다. 프리드리히 빌헬름 3세에게서 음악총감독으로 초빙되어 간 것이다. 그런데 당시 베를린에서의 오키스트러는 이탈리아식으로 연주하도록 되어 있었다. 이탈리아식이란 지휘자는 챔발로(지금의 피아노와 비슷한 악기)의 앞에 앉아 중간 반주를 하거나 오케스트라의 연주가 부족할 때 보충해서 연주를 하는 역할을 하기도 했다고 한다. 이것은 작곡가가 지휘를 했기 때문에 곡의 진실한 내용은 작곡가밖에 모른다는 생각에서 나온 것이었다고 한다. 한술 더 떠서 콘서트 마스터라고 하는 것이 있었다. 이것은 지금에도 남아 있는 수석 연주자를 악장으로 세워서(각 악기 파트별로 대표자를 세우는 셈이다) 때로는 자기 파트를 지휘했던 것이었다.

이래서는 챔발로 앞에 앉아있는 쪽이 권위가 서지 않는다. 연주자인지 구분도 안 될 뿐더러 지휘체계가 자칫 엉망이 될 수도 있는 것이다. 일견 각 악기파트마다 서로의 지방방송이 더 커질 우려가 있는 것이고(오케스트라에서 악기 파트들은 알게 모르게 기싸움을 많이 벌린다.) 각 연주자들은 지휘자보다 콘서트 마스터의 눈치를 살피게 되기 마련이다.

이것을 참을 수 없었던 스폰티니는 챔발로를 걷어치우고 지휘대를 만들었다. 대표 민주주의를 걷어치우고 독재자로 우뚝 선 것이다.

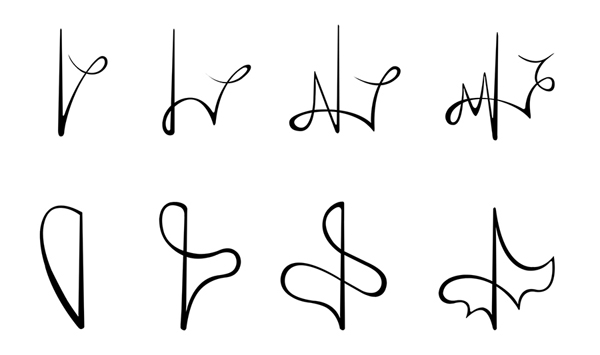

그래서 그 다음이다. 그는 자신의 등장 순서를 다음과 같이 정하고 그것을 준수시켰다. 개막의 신호가 있다. 전원 착석한다. 와글거림이 가라앉으면 현악기 주자는 일제히 악기를 들고 활을 현 위에 올려놓고 연주직전의 자세를 취한다. 관악기 주자는 악기를 입에 댄다. 거기에 콘서트마스터가 램프의 갓을 활로 두드린다. 그 소리를 신호로 하여 지휘자 스폰티니는 짙은 이끼색의 연미복을 입고 조용히 등장하는 것이다. 가슴에는 각종의 훈장이 번쩍이고 있다. 그리고 손에는 흑단의 끝에 상아가 붙은 지휘봉을 들고 있다. 그런 지휘봉을, 그것도 지금처럼 끝을 쥐고 있는 것이 아니라 한 가운데를 쥐고 많이 흔들지는 않았던 지휘를 했던 것이었다.

이 정도쯤 되면 지휘자를 우습게 볼 연주자는 아무도 없을 것이다. 더 이상 작곡가가 아닌 지휘만을 하는 전문 지휘자가 나와서 작곡가가 의도했던 바를 다르게 해석해서 이끌고 간다 해도 불만을 표시하기는 힘들게 된 것이다. 그래서 혹자는 이렇게 비꼬기도 한다. '작곡가가 만든 곡을 지휘자가 한 번 해석해서 왜곡하고, 그것을 연주자가 자기 방식대로의 연주로 왜곡하며, 그것을 듣는 청중들이 왜곡해서 받아들인다'는 것이다. 이 정도쯤 되면, 번역의 오역을 거쳐 전혀 다른 말로 통역되는 코미디를 떠올릴 수도 있겠지만, 2~300년 전의 작곡가들은 이미 세상을 뜬지 오래이기 때문에 발언권이 없다. 살아있는 작곡가의 곡이라고 해도 악보란 대본과 같은 것이기에 애드립이 지나칠 정도만 아니면 될 것이다.

개개인의 음악적 개성도 무척이나 강하고 하늘을 찌를 듯한 실력을 겸비한 연주자들이 즐비한 오케스트라 멤버들은 마치 축구장의 축구 선수들과도 비슷한 일면이 있다. 생각해보라. 레알 마드리드의 축구 선수들처럼 하나 같이 어마어마한 기량과 몸값을 가진 스타 연주자들을 지휘해야 하는 감독의 고충을. 그런 만큼 감독을 아예 없애고 오케스트라 단원들이 서로 유기적이고 민주적인 합의하에서 연주를 하자는 오케스트라가 현대에는 나타나기도 했다.

하지만 지휘자란 개개인의 연주자들이 가진 역량을, 때로는 조련사처럼 조련해서 이끌어 내기도 하고, 각각의 악기들이 가지고 있는 성량과 음색의 밸런스를 적절히 조절해서 음악을 만들어내야 하는. 단순히 앞에 서서 박자만을 맞춰주는 인간 메트로놈이 아닌 것이다.

지휘자란 질서를 잡아주는 교통경찰과 같다고도 한다. 훌륭한 지휘자의 지휘는 결국 오케스트라의 음악성을 대변하는 것이 된다. 그리고 그 지휘로 인해 오랜 세월 묻혀져 있던 대음악가들의 음악들이 오케스트라라는 대편성의 악기 군단속에서 웅장하고 화려한 클래식 음악의 감동을 청중들에게 비로소 전달할 수 있게 되는 것이다.

드라마 '베토벤 바이러스'에서 지휘자의 명대사를 볼 수 있었다.

'나만 보고 나만 따라오면 되는거야'